blaugezeichnet.2024-09-13-08-28-56.jpg)

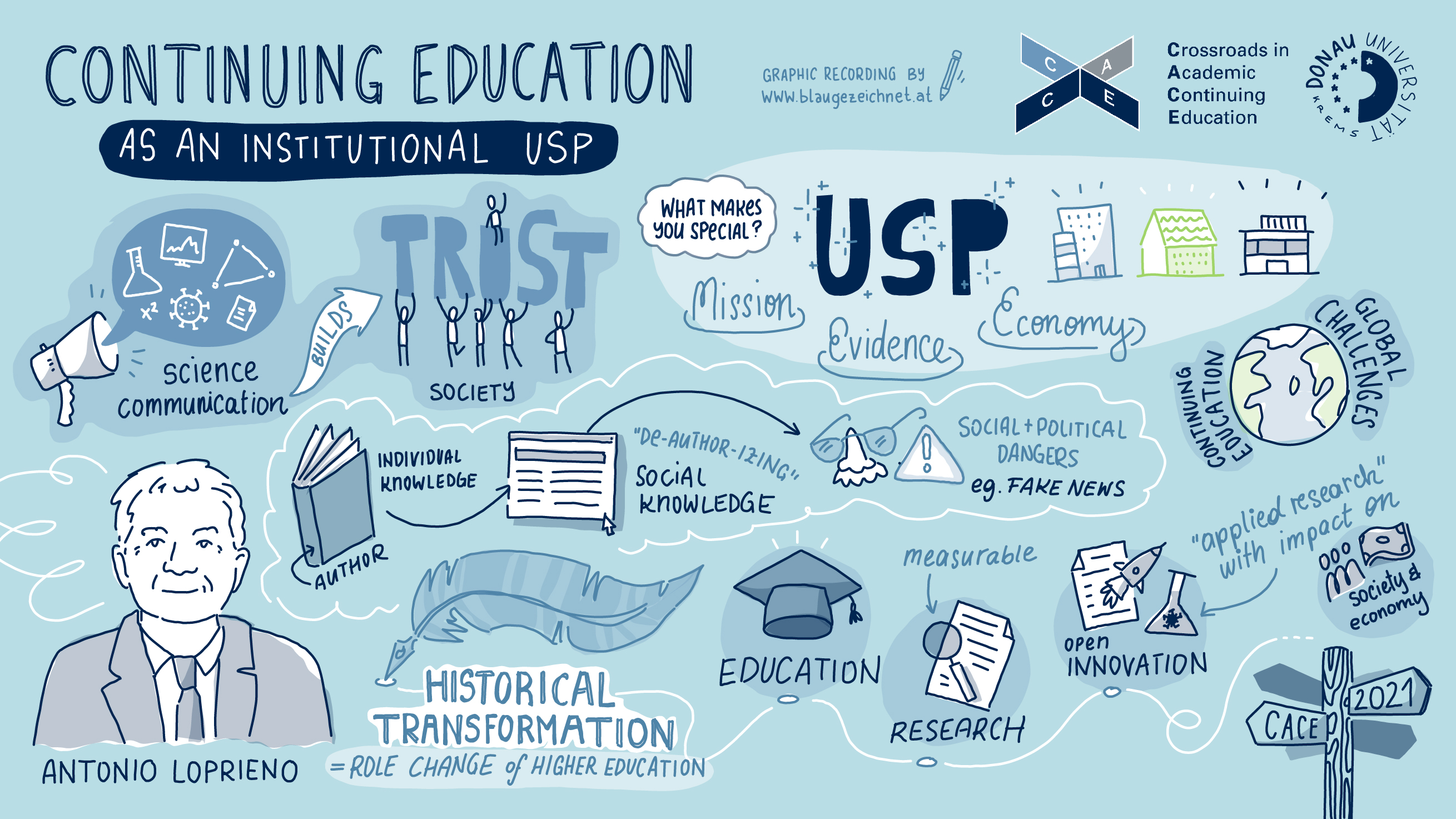

War Weiterbildung früher ein Randthema für Universitäten, rückte es in letzter Zeit ins Zentrum, sagt Antonio Loprieno. In seiner Keynote ging der ehemalige Rektor der Universität Basel und Präsident des österreichischen Wissenschaftsrates auf den USP ein, den Weiterbildung für Institutionen haben kann und legt dar, wie Weiterbildung der Gesellschaft nutzen kann.

Ganz zu Beginn unternimmt Loprieno mit den Zuhörerinnen und Zuhörern einen historischen Diskurs und erklärt die Entwicklung europäischer Universitäten ab dem 19. Jahrhundert. Im Wesentlichen hätten sich zu dieser Zeit drei Modelle für höhere Bildung herausgebildet: Das “Humboldtsche Modell”, prominent in Zentraleuropa, das die Wissenschaft in den Vordergrund stellt. Das zweite Modell, eher für den angelsächsischen Raum typisch, ist das “Newman Modell”. Es zeichne sich durch einen breiteren Zugang zur Bildung aus, erst nach einer allgemeinen Bildung soll die wissenschaftliche oder berufliche Spezialisierung folgen. Bei dem dritten, dem “französischen Modell”, sei das Ziel der “grandes écoles” die Ausbildung für den Beruf.

Ab den 1990er Jahren habe sich das System gewandelt, eine große Transformation der höheren Bildung habe stattgefunden – in Europa, aber auch in anderen Teilen der Welt. Gezeigt habe sich die Transformation, die mit der Bologna-Reform einhergegangen sei, in mehreren Veränderungen. Universitäten wurden zu autonomen Organisationen, die fortan selbst entschieden, etwa über ihre Programme. Sie hätten außerdem begonnen, mehr Wert auf ihre Marke zu legen, auf ihr Marketing, um sich unterscheidbar zu machen. Zudem sei stärkeres Augenmerk auf ihre gesellschaftliche Relevanz gelegt worden. Anstatt sich auf ihre Kernbereiche Forschung und Lehre zu konzentrieren, sei von akademischen Institutionen erwartet worden, dass sie Wissenschaft mit der und für die Gesellschaft betreiben, Stichwort “Third Mission”.

Es entstanden außerdem neue Formen akademischer Bildung: In Großbritannien wurden etwa die polytechnischen Schulen zu Universitäten, in Deutschland, Österreich und der Schweiz entstanden die Fachhochschulen. Mit der Bologna-Reform ab 1999 seien Studienpläne stärker auf den Arbeitsmarkt ausgerichtet worden. Zwischen Ab 2005 sei der Bildungsauftrag als wichtigstes akademisches Ziel ersetzt worden durch einen stärkeren Fokus auf Forschung. Der Grund dafür sei gewesen, dass sie leicht messbar und nachvollziehbar sei für Geldgeber und Stakeholder. Ab 2015 sei dann der Fokus auf Innovation gelegt worden, Universitäten sollten einen erkennbaren Beitrag für die Gesellschaft leisten. Die Bedeutung von angewandter Forschung und akademischer Weiterbildung habe zugenommen, eben unter jenem Aspekt des Nutzens für die Gesellschaft. Akademische Institutionen würden heute als Teil des Ökosystems verstanden, zu dem sie einen Beitrag leisten sollen.

Diese neue Sicht auf Universitäten erkläre auch, warum Weiterbildung immer entscheidender werde: Sie habe eine translationale Komponente, etwa im Ziel, unternehmerische Fähigkeiten zu vermitteln. Universitäten mit dem Schwerpunkt auf Weiterbildung könnten durch ihren anwendungsbasierten Ansatz bei gleichzeitiger akademischer Fundierung gerade mit ihren Studierenden, die berufstätig sind und somit konkrete, lebensnahe Fragestellungen in die Universitäten bringen, maßgeblich zu Innovation beitragen. Der in diesem Zusammenhang oftmals gewählte transdisziplinäre Forschungszugang, wie ihn auch die Universität für Weiterbildung Krems gewählt hat, involviere auch Stakeholder außerhalb der akademischen Sphäre, womit sich bei Herausforderungen wie dem Klimawandel neue Handlungsfelder auftäten.

Mit ihrer heterogenen Studierendenschaft zeichne sich die Weiterbildung zudem durch große Nähe zur Öffentlichkeit aus, etwa durch Science-Society-Collaborations. Neben der Involvierung größerer Kreise berge ein sehr kollaborativer Ansatz aber auch Risiken, wie das Beispiel von Wikipedia zeige. Ohne klare Autorenschaft steige die Gefahr von Fake News oder zumindest fehlender faktischer Untermauerung. Diese Wildwüchse gelte es in die Schranken zu weisen oder sie zu „zähmen“, wie es Loprieno ausdrückt. Er unterstreicht die Bedeutung von Wissenschaftskommunikation, wobei er gleichzeitig betont, dass die Wissenschaft eben nicht immer klare Aussagen treffen könne, was sich in der Pandemie zur Kommunikationsherausforderung entwickelt habe.